Divine Providence by Patrick ROBLES

Le site du Bosquet était connu dès le 12ème siècle par son Abbaye Cistercienne, créé par Raymond des Baux, Prince d'Orange. Au 15ème siècle des terrains furent vendus à des Auvergnats de St Flour. Le village de BOUCHET était né.

Il a appartenu jusqu'au 11 Juillet 1791 au Comtat Venaissin, puis rattaché au Vaucluse de 1793 à l'an VIII de la République avant d'être définitivement Drômois.

Au 11e siècle, Bouchet n'était qu'une maison de chasse cachée parmi les bois d'où son nom de Boscheto. Au 12e siècle, dans les années 1150, fut édifiée par Raymond des Baux Prince d'Orange, une abbaye cistercienne de religieuses : Notre Dame du Bosquet, dont la première supérieure est connue en 1184. L'église romane qui fut construite à la même époque communiquait avec l'abbaye par un passage supérieur. L'abbaye connut des périodes difficiles et fut assiégée de nombreuses fois et l'on raconte qu'en l'an 1200, elle fut sauvée par les abeilles, qui jetées du haut des remparts mirent en fuite les armées du Comte de Toulouse. Dans cette abbaye vécut une partie de sa vie et mourut en 1230, Saint Bertrand de Garrigues, 1er compagnon de Saint Dominique. La grande peste de 1348, les pillages des grandes compagnies finirent par ruiner l'abbaye et ses dépendances, et en 1413 son domaine fut rattaché à celui d'Aiguebelle. En 1442 une partie du Domaine et des bâtiments furent loués à 3 familles Auvergnates de Saint Flour; ce fut le commencement de la commune de Bouchet et les noms de ces familles sont parvenus jusqu'à notre époque. En 1475, l'Archevêque d'Avignon, neveu du Pape Sixte IV, décide de séparer Bouchet d'Aiguebelle et de rattacher l'abbaye au collège St Nicolas d'Avignon sous le nom de collège du Roure. Cela n'empêcha pas en 1562 son pillage et la destruction des maisons par le baron des Adrets.

Rien de remarquable jusqu'au 19e siècle où l'abbaye devint une usine de textile qui ferma ses portes en 1970. Rachetée en 1972 par le Cellier des Dauphins de Tulette et parfaitement restaurée, l'abbaye a été utilisée comme cave de vieillissement pour les meilleurs vins des Côtes du Rhône et comme salle de réception qui est d'ailleurs classée au registre supplémentaire des monuments historiques. L'église romane et l'abbaye forment actuellement un très bel ensemble.

En juin 2005 la Commune de BOUCHET a racheté le site de l'Abbaye Cistercienne au Cellier des Dauphins et a ainsi réintégré le patrimoine communal.

Bouchet compte un autre monument classé : La chapelle Saint Sébastien construite de 1710 à 1714, en "actions de grâces en l'honneur de l'assomption de la Sainte Vierge et du glorieux St Sébastien", par les habitants de la commune délivrés des terribles fléaux de la peste et de la famine. La chapelle fut vendue à un particulier en 1974 et est aujourd'hui très bien restaurée extérieurement.

| La date de la fondation de l'Abbaye Cistercienne de femmes de BOUCHET est imprécise car les documents font défaut. En 1103, BOUCHET qui n'était alors qu'un simple quartier appartenait à TIBURGE 1ière, Princesse d'Orange. Lorsqu'en 1146, cette dernière fit son testament, ce lieu ne figurait pas dans ses donations. Elle devait décéder en 1152. C'est en 1184 que, pour la première fois, on mentionne la Prieure de l'Abbaye, une nommée WILELMY, sur un acte. Il faut donc admettre en toute logique, que l'Abbaye fut fondée par TIBURGE 1ière entre 1103 et 1146. Cela semble d'ailleurs s'accorder avec les caractères architectoniques des grandes salles et surtout des voûtes en arc brisé qui nous sont restés, assez représentatives du XIIe siècle, l'Abbaye existe, rattachée à CITEAUX. Cette Abbaye devient tout de suite très importante. Le Père Bertrand de Garrigues, religieux de l'Ordre des Frères Prêcheurs, et premier Provincial de Provence, compagnon de Saint Dominique, séjourna au couvent où il avait été appelé pour parfaire l'éducation des moniales. Il y mourut le 18 Avril 1230. Au XVIIIe siècle, sa statue placée dans l'église, était encore l'objet de la vénération des fidèles qui en avaient fait un Saint ! En 1239, les religieuses sont au nombre de seize et en 1250, on en compte vingt six, c'est donc une communauté importante qui vit à BOUCHET. La famille des Baux s'y intéresse : Raymond des Baux 1er, Prince d'Orange lui fit don en 1281 de cent livres viennoise, mais déjà en 1270, l'Abbaye avait reçu une somme identique de l'épouse du Comte de Poitiers au moment où le couple s'embarqua pour aller rejoindre Saint Louis au départ de la Croisade qui devait voir celui-ci mourir. À l'écart des grandes routes. BOUCHET pouvait se croire à l'abri de toute incursion néfaste. C'est ainsi que le monastère ouvrait directement sur la campagne sans la moindre fortification ni même un simple mur. Hélas en 1375 il est envahi par une bande de pillards, sans doute sur les ordres du Vicomte de Turenne, apportant ainsi la désolation en ce lieu réservé à la méditation. L'abbesse et les vingt et une moniales étaient allées se réfugier chez des parents ou des amis. À leur retour, ne trouvant que ruines et destructions, elles s'installèrent à VISAN : BOUCHET est pratiquement abandonné. En 1413, par un décret du Chapitre Général de CITEAUX, l'Abbaye est incorporée à Aiguebelle, mais n'est plus utilisée comme telle. Son domaine est alors remis aux soins d'un fermier qui le cultive. Néanmoins, par des actes ultérieurs, l'on prit des réserves, en particulier celle obligeant les rentiers d'entretenir le dortoir en vue d'une éventuelle occupation des religieux. Ce lieu important ne tarde pas à être convoité par le Légat du Pape, Julien de la Rovère, qui projette d'en faire don au Collège Saint Pierre es lien d'Avignon. Malgré une lutte acharnée, l'Abbé d'Aiguebelle en fut pour ses frais : BOUCHET et son domaine passèrent dans les biens de la Révérende Chambre Apostolique en 1480. Il ne resta plus au Pape Sixte IV qu'à en affecter les revenus au Collège Saint Pierre ou Collège du Roure, fondé en 1476 par Julien de la Rovère, le futur Pape Jules II. Dès lors, l'histoire de l'Abbaye de BOUCHET entre pour ainsi dire dans l'anonymat, sauf durant les guerres de religion où en 1574 les Protestants venus de Nyons la mirent à sac. Saisi comme bien national le "Collège" comme on le désignait encore il y a une cinquantaine d'années, subit différentes affectations, en autre en tant qu'usine de soie, celle-ci ayant périclité avec la crise du textile. C'est en 1972 que le Cellier des Dauphins en fit l'acquisition pour restaurer l'édifice afin d'y aménager une Cave de Vieillissement pour ses vins fins et d'y organiser des festivités à caractère œnologique et, culturelles respectivement dans l'ancien réfectoire et dans ce qui fut le dortoir, deux salles dotées de magnifiques voûtes séculaires. Depuis juin 2005, elle fait à nouveau partie du patrimoine communal. |

Source : archives de la commune de Bouchet

JACQ Joseph, Marie, est né le 18 avril 1922 à Kérautret-en-Plouédern, dans le diocèse de Quimper (Morbihan). Son père François Jacq et sa mère, né Jeanne Yvinec, étaient cultivateurs. Famille profondément chrétienne, elle donna le jour à sept enfants. Joseph commença ses études à l'école primaire de Lesneven et il fit ses études secondaires au Petit Séminaire MEP, St Théophane Vénard, à Beaupréau (diocèse d'Angers). Le 1er octobre 1940, il commença ses études théologiques au Grand Séminaire de la rue du Bac. Il reçut le sous-diaconat le 29 juin 1946. Le 21 décembre de cette même année, il devenait diacre, et prêtre le 29 juin 1947. Il fut destiné à la mission de Kirin (Mandchourie). Agrégé le 14 novembre 1947, le Supérieur Général lui demanda de retarder son départ pour assurer deux années de professorat au Petit Séminaire Th. Vénard. Entre temps, la Mandchourie devenait fermée aux missionnaires. Le Père Jacq reçut alors une nouvelle destination : la mission de Yokohama. Embarqué le 10 octobre 1949, il arriva le 28 novembre au port de Yokohama.

Obéissant au parcours classique du nouveau missionnaire, il commença l'étude de la langue au presbytère de Ote Machi à Shizuoka, durant la construction de la "Maison commune". Celle-ci terminée, il s'y installa de juin 1950 à 1951. En mars 1951, il est envoyé à Shichirigahama (Kamakura) pour assurer le service religieux de l'hôpital Sainte Thérèse, tenue par les Soeurs de la Visitation du Japon. En octobre 1951, il est nommé vicaire du Père Delbos à la nouvelle paroisse de Yawata (Shizuoka). Le 25 février 1952, il devient le "socius" du Père Jachet à Shimizu. En mai de cette même année, il lui est demandé de partir pour le Saitama, dans la grande banlieue de Tokyo, à Kawaguchi, pour assurer l'aumônerie des Soeurs de Saint Paul de Chartres. Il y reste peu de temps : le 8 janvier 1953, Mgr. Arai, évêque de Yokohama, le nomme au poste de Fujieda : il y restera 28 années. Homme de prières, fort dévot à la Vierge Marie, la paroisse se développant rapidement, il doit créer de nouveaux centres : paroisse de Yaizu, paroisse de Kakegawa, desserte de Okabe. Il donna un nouvel essor aux mouvements catholiques. Pour les enfants, il agrandit l'école enfantine existante, et en fonda deux autres.

En 1981, le Père Jacq doit quitter sa paroisse pour un bref séjour à la "Maison commune", tout en gardant la charge de la desserte de Okabe. En 1983, son Supérieur lui ayant demandé de rentrer en France, il obéit, la mort dans l'âme. Il occupa alors la charge d'infirmier à la maison Saint Raphaël de Montbeton. C'est là qu'il mourut le 14 janvier 1991. Il sera inhumé dans le cimetière de Saint Raphaël.

Manuscrit inédit du Père Jacq : "L"envol de la colombe".

Son autre biographie inédite : "L’Âme du fond de la Bretagne".

Remerciements à Pascale Castel de Montauban

L'arrivée de Monseigneur Amand-René Maupoint

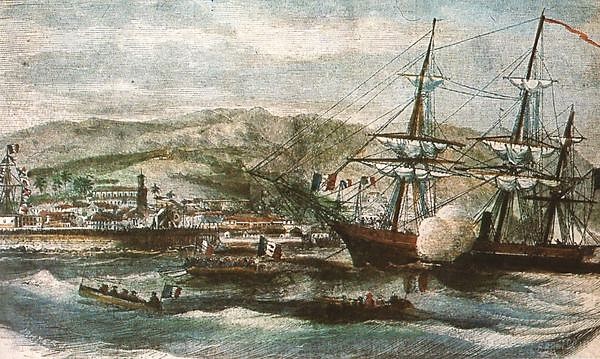

Nous sommes en 1857 une Frégate Royale qui est partie de France vers la lointaine île de la Réunion mettra quatre mois pour arriver en rade de Saint-Denis. C'est une traversée périlleuse qui se fait en contournant l'Afrique. A son bord se trouve Monseigneur Maupoint, second évêque de la Réunion qui vient prendre possession de son diocèse. Revenons justement à cette traversée, car au large du Cap de Bonne Espérance le temps se gâte. Un journal de l'époque relate en ces termes l'évènement :

"Un furieux ouragan, qui en quelques heures tord les agrès, fait craquer les vergues, enlève les chaloupes et bastingages et penche lamentablement le vaisseau. Sur le pont en péril, cramponnés ça et là, les passagers et l'équipage attendent dans cette morne stupeur, qui précède le dénouement, qu'un dernier craquement les plonge à jamais dans les abysses..."

Soudain, un homme, l'évêque, se dresse les yeux levés au ciel, il implore Marie :

"Ô Marie, Étoile des mers, sauve-nous du danger et nous faisons le voeu d'élever sur cette terre de Bourbon où nous aborderons, un sanctuaire qui parlera sans cesse de reconnaissance et d'amour."

Dans sa lettre pastorale du Carême de 1858, Monseigneur Amand-René Maupoint s'exprimait ainsi :

"Nous avons différé jusqu'à présent de vous entretenir d'un double voeu que nous avons fait dans un extrême danger où nous pouvions périr sans même avoir vu de loin la terre qui nous attendait. Nous avons promis à la Très Sainte Vierge, s'il nous était donné de monter sur notre siège avant de paraître devant Dieu, d'ériger une église qui porterait le nom de Notre-Dame de la Délivrance..."

Dans le silence d'agonie, on entend plus que le murmure des invocations. Tout s'est tu. Le tumulte des flots et le hurlement du vent. La Frégate se remet à glisser sur une mer plus claire pour arriver à Saint-Denis le 23 octobre 1857.

Monseigneur Maupoint est accueilli par une foule en liesse et avec les honneurs, c'est le deuxième personnage de la Colonie. Le 16 mars 1858, il crée une quatrième paroisse à Saint-Denis, dédiée à Marie Libératrice, qui porte le nom de Notre-Dame de la Délivrance.

En fait c'est une chapelle qui est édifiée sur le plateau de Petite-Île, avec des matériaux de fortune. Très vite elle devint un lieu de pèlerinage pour les marins et leur famille et reçoit de très nombreux ex-voto. Ce sanctuaire se révélait trop petit pour recevoir toutes les familles du quartier de Petite-Île et de la Rivière ainsi que les pèlerins.

C'est l'abbé Pierre Berthomieu en poste à la Délivrance depuis 1891 qui avec courage et ténacité ouvre une souscription pour un projet d'une grande hardiesse : construire l'édifice actuel. La première pierre fut posée en 1893 et le monument achevé en 1897.

Ainsi naquit l'un des plus grands lieux de pèlerinage de l'île dédié à Marie.